Cuando mis geniales días en Córdoba dieron a su fin, me trasladé a la ciudad de Tucumán, la puerta de las provincias del norte argentino. El norte es la parte menos argentina tal y como la conocemos desde España. Los rostros con rasgos andinos son cada vez más frecuentes, los precios son considerablemente más bajos y en el ambiente se respira mucho menos europeísmo, sin duda un síntoma de que estamos entrando en los terrenos del antiguo imperio inca.

En Tucumán, tras la visita de rigor, conocí a una pareja de franceses con los que decidimos alquilar un coche y poner rumbo al norte, hacia la provincia de Salta, adentrándonos en los llamados valles Cachaquíes, una de las zonas que más años aguantaron ante la inevitable conquista española, pero posiblemente uno de los lugares donde más cruz y espada se le dio a los indios.

El paisaje a través de los valles, cruzando Tafí del Valle y hasta llegar a Cafayate era sencillamente impresionante. Desierto a más de 2000 metros de altura, cactus de más de cinco metros y una carretera a tramos sin asfaltar serpenteando por la immensidad del paraje, kilómetros y kilómetros sin ver rastro alguno de legado humano. Uno de esos lugares donde podrías pararte y hacer fotos a todo aún sabiendo que es imposible plasmar la sensación de ser muy pequeño en un mundo demasiado grande como para abarcarlo con un simple click.

Estasiados de la belleza natural en su estado más agreste, llegamos al pueblo de Cafayate, famoso por sus vinos. Allí hicimos el gringo haciendo un tour por las bodegas donde nos dejaron degustar varios caldos. La calidad, mejorable. La cantidad, demasiada para ser las diez de la mañana y no haber desayunado.

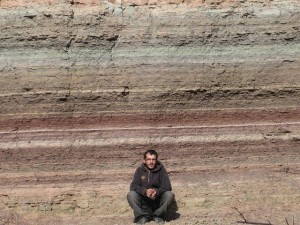

Así que con esa alegría nos dirigimos a la Quebrada de las Conchas, otro paraje de los de mear y no echar gota, que antiguamente fue un lago de agua salada y que ahora se presentaba ante nosotros como unas formaciones rocosas multicolores debida a la oxidación de los elementos que la componen.

Una vez más, ataque de pequeñez ante lo natural y de rabia contra la cámara por no ser capaz de plasmar el espectáculo inmóvil que estábamos presenciando. El recorrido finalizaba a 50 kilómetros de Cafayate, en dirección a Salta, que era mi siguiente destino. Así que decidí probar suerte y quedarme allí para ver si algún coche o autobús me llevaba hasta mi destino sin necesidad de hacer el camino de ida y vuelta.

Por suerte no fui el único con semejante idea y me acompañaron en la epopeya una pareja de jóvenes argentinos. Estábamos en mitad de la nada, sin rastro humano a kilómetros a la redonda, frente a un paraje impresionante y esperando que alguno de los vehículos que escasamente pasaban por allí se apiadara de nosotros y nos llevara a nuestro destino.

La delgada línea que separa el paraíso del infierno la marcó lo que tardó en caer la noche cerrada. El termómetro se desplomó y lo único que nos quedaba era esperar un improbable autobús, y notar sobre nuestras propias carnes cuán rápido un lugar maravilloso se puede convertir en algo bastante desagradable. En ese momento un pensamiento bombardeaba mi cabeza: es materialmente imposible que a estas horas, por esta carretera donde pasa un vehículo cada 25 minutos, nadie nos vaya a llevar a Salta, todavía 200 kilómetros al norte.

Tras más de un buen par de horas de espera, el milagro se obró en forma de autobús y pudimos llegar a una hora más o menos prudente a Salta.

Y ahora mismo, sano y salvo, tras haber caminado otra vez por la delgada línea que separa cosas aparentemente opuestas, aquí estoy en Salta, la Linda. Tras el frío pasado en aquella cuneta, el recibimiento salteño no pudo ser más cálido. Pero por hoy ya está bien, dejaremos lo sucedido en Salta para otra ocasión.

Dicho esto, para despedirme, invito a los lectores del blog a que narren sus experiencias acerca de las delgadas líneas.